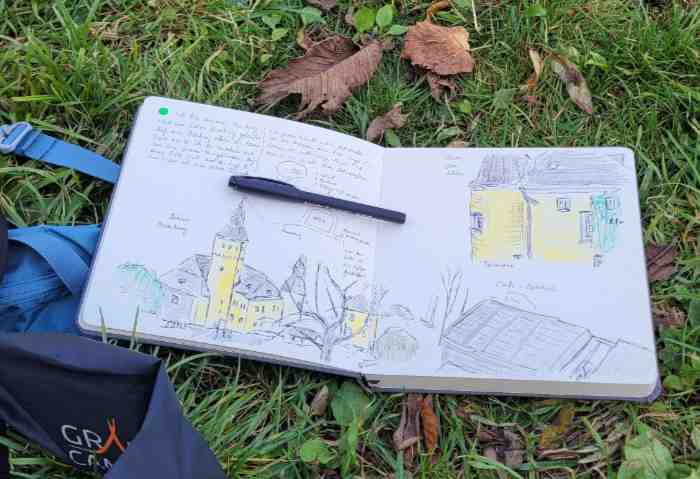

Lindlar Nature Journal Club „Lindlar skizziert“

Der Lindlar Nature Journal Club ist die Lindlarer Naturerkundungsgruppe. Mit Stift und Skizzenbuch sind wir in Lindlar unterwegs. „Lindlar skizziert“ will Impulse geben Zur Einführung ins Sketching und Nature Journaling finden die ersten „Lindlar skizziert“-Infoveranstaltungen statt: 17.01.2026, 14 bis 15 Uhr … Weiter