Naturbeobachter-Webseite Naturgucker.de

Seit einer Weile lade ich einige meiner Fotos auf die Webseite Naturgucker.de hoch. Dort kann nach Anmeldung jeder seine Fotos nach Gebieten sortiert einstellen. Für meine Fotos aus den Sünger Bergen habe ich extra das Gebiet „Lindlar-Kapellensüng/Hartegasse“ eingerichtet. Beispielsweise habe … Weiter

Erinnerung an NaturZeit Lindlar (2007 – 2010)

Diese Idee hatte sich über die Zeit entwickelt. Sie war innovativ, dass war uns direkt klar. Dies machte es aber umso schwieriger sie auch zu vermitteln. Hier will ich kurz aus meiner Sicht beschreiben, wie es zu der Idee kam. … Weiter

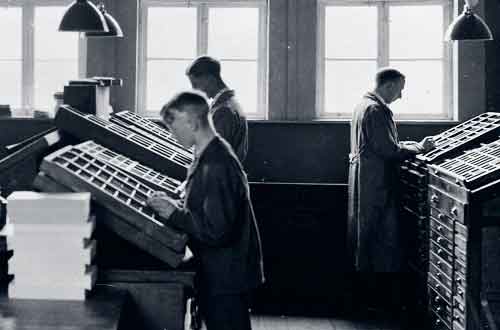

Die Schwarze Kunst – Buch- & Druckarchäologie

Links journal-fuer-druckgeschichte.dearbeitskreis-druckgeschichte.deaepm.eu – An international printing heritage network

Frühe Fotografie

„1851 gelang dem Engländer Frederic Scott Archer mit dem Kollodium-Verfahren eine geeignete Methode zu entwickeln, bei der Glas als Träger der lichtempfindlichen Schicht verwendet wurde. Gegenüber dem bis dahin für Vervielfältigungsverfahren verwendeten Papier ließ sich die harte Glasplatte leicht in … Weiter

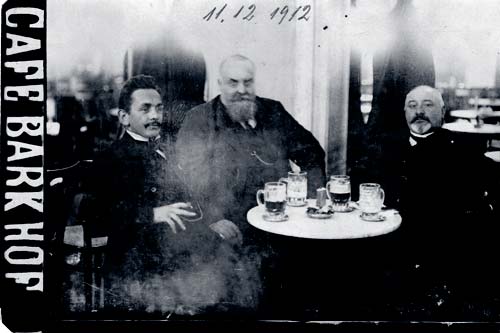

Kaffeehaus-Schnellfotografie

Auf dieser Seite sammele ich Bilder und Informationen zur Schnellfotografie in Kaffeehäusern und sonstigen Gaststätten des frühen 20. Jahrhunderts. Schnellfotografie gab es damals auf Jahrmärkten oder bei bestimmten Ausflugsorten (z.B. am Drachenfels). Die Besonderheit war, dass man die Fotos schon … Weiter

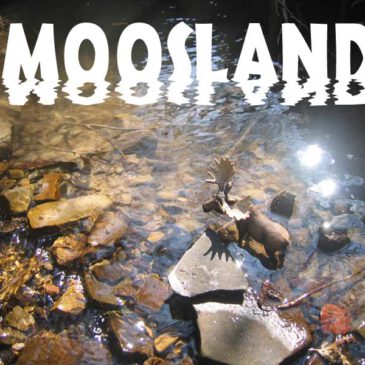

Im Moosland

Kleine Wesen in großartiger Landschaft. Diese Bilder entstanden zwischen Juni 2017 und August 2018 hauptsächlich im Wald zwischen Lindlar-Hönighausen und -Hartegasse. Ich nahm kleine Figuren von Tieren, Menschen sowie Booten und Autos mit in den Wald und fotografierte sie dort … Weiter

Bergische Atelierfotografie

Bergisch Gladbach Fotoatelier Horsmann Mann im Fotoatelier Horsmann, Bergisch Gladbach (Format: 50 x 120 mm). Rückseite des obigen Fotos. Das Firmenlogo von Horsmann ist mit diesen Papieraufkleber überdeckt. Im Jahre 1904 war A. Röhl & Co. ein Kunstinstitut, Osterlingerstr. 5, … Weiter