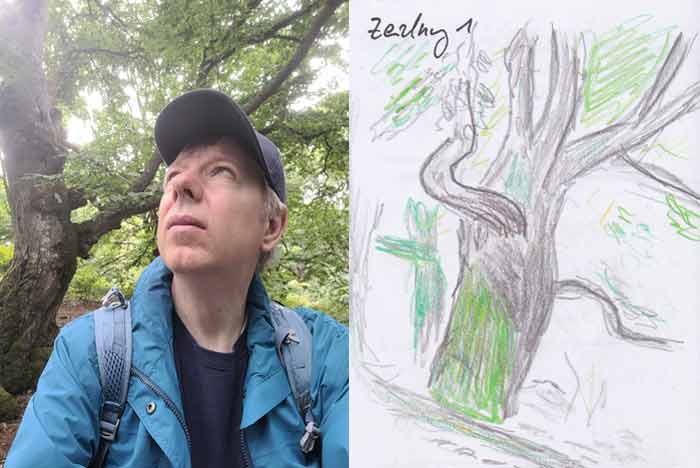

Lindlar Nature Journal Club ist die Lindlarer Naturerkundungsgruppe. Mit Stift und Skizzenbuch sind wir in Lindlar unterwegs.

Wow! Nature Journaling Intro ist eine Interviewserie mit Nature Journalerinnen und Journalern.

Wow! Nature Journaling Education ermöglichst die Weiterbildung für Anfänger, Quereinsteiger, Fortgeschrittene und Multiplikatoren.

Wow! Nature Journaling Lab ist ein Forschungsraum für neues Lernen und unsere Beziehung zur Natur.

Ich absolvierte ein Studium der INGENIEURWISSENSCHAFTEN an der Bergischen Universität Wuppertal sowie postgradual den Masterstudiengang ERWACHSENENBILDUNG an der Technischen Universität Kaiserslautern.

Ich lebe bei den Sünger Bergen und in der Nähe eines der „ältesten Wälder der Welt“ in Lindlar. 2008 war ich in Lindlar Mitinitiator von Naturzeit.

Weiterbildungen

in den Bereichen Natur, Nachhaltigkeit, Nature Journaling, Botanisches Zeichnen, Landschaftsmalerei, Infografik. Eine Übersicht über meine Weiterbildungen.

Texte und Veröffentlichungen

Artikel „Nature Journaling“ in der deutschsprachigen Wikipedia (2023)

„Amateurcomics 1975 – 1985“ (2016, 2. Aufl. 2020)

Zwischen 2001 und 2017 habe ich die Musikbuchreihe BLECHLUFT herausgegeben (10 Ausgaben, 2001 – 2017).

„Die Akte Eibach – eine Recherche zu den Besitzern des Eybacher Stulls“ (2011)

„Briefe aus Panama ins Bergische Land – Lindlarer Familie korrespondierte mit Verwandtschaft in Übersee; Karl Wirz baute mit am Panamakanal vor 100 Jahren“. In: Rheinisch-bergischer Kalender; 83, S. 84-90 (2013)

„War der „Sommerkönig von Korsika“ Besitzer der Burg Eibach?“ In: Rheinisch-bergischer Kalender; 82. 2012 (2011), S. 163-169

„Ein Lindlarer Forscher in Bolivien – Joseph Steinbach sammelte Insekten und Pflanzen für Museen und Universitäten“. In: Rheinisch-bergischer Kalender; 81. 2011 (2010), S. 224-228

„Geschichtsunterricht erzählt aus der Perspektive des kleinen Mannes – Peter Berger erhielt 1967 den Deutschen Jugendbuchpreis – erzählt lebendig deutsche Geschichte“. In: Rheinisch-bergischer Kalender; 80 (2010), S. 187-191

„Ein Autor im Spiegel seiner Bücher – Bergbaugeschichten im Bergischen Land und in der Eifel – in Lindlar-Hartegasse schrieb Bernd Becker vor 60 Jahren einen Roman“. In: Rheinisch-bergischer Kalender; 79 (2009), S. 169-172

„Das Katholische Männerwerk von 1949“ In: Broich, Kunibert: „St. Severin Lindlar“. Schriftenreihe Bergischen Geschichtsvereins, 68. (2012)

Neue deutsche Erinnerungswelle. In: parapluie – elektronische Zeitschrift für Kulturen, Künste, Literaturen, Nr. 18, (2004)

Reviews zu einigen Veröffentlichungen

Audio Works

Hörspiel „Die brennende Kugel“ (2018) Sprecherinnen: Bea Dietz, Torstn Kauke, Günter Sahler und Ralf-Dieter Dlubatz. Musik: Hans Castrup. Weitere Sounds und Text: Günter Sahler.

gauKeli 1982 bis 1984 (re-release 2001) hier hören https://youtu.be/nvEH0js6VF0?si=i_HGJTxM82wMCi3S und hier https://tapeattack.blogspot.com/2021/05/gaukeli-gaukeli-1982-84.html?m=1

Audioreiseführer mit Zeichnungen. Prototyp für Testlauf in Meerbusch-Osterath, 1999. Hier ein paar der Bilder.

Compilations

Blechluft 1 (u.a. Interview mit Frieder Butzmann), Cassette, 2001, https://www.discogs.com/de/release/4565954-Various-Blechluft-1

Blechluft 2, 2 x Mini- CDR, 2002 (u.a. mit S.Y.P.H., Bits, Ullip & gauKeli), https://www.discogs.com/de/release/4565005-Various-Blecheimer-Und-Luftpumpe-23-Eine-Materialsammlung

Klingende Blechluft In Siedlungsgebieten, CDR, 2003, ( u.a. mit Terminus B, Schmitz & Niebuhr, Blockflötenterroristen, Felix Kubin), https://www.discogs.com/de/release/1467829-Various-Klingende-Blechluft-In-Siedlungsgebieten

Blechluft 3, CDR, 2004 (u.a. Die Rote Gerda, Kajak, Krank, Van Zoyd, Rockformation Diskokugel), https://www.discogs.com/de/release/4566053-Various-Blechluft-3